はじめに

議事録って苦手~。上手い人がうらやましい。

こんな議事録の悩みありませんか?

- できて当たり前、できないと半人前と思われ、割に合わない

- 当たり前のわりに、上司から議事録の取り方の説明や研修はない

- 他の仕事は良いが、議事録だけはやりたくない

そして、こうも思います。

- 議事録で上司の一発OKをもらい、ダメ出しから解放されたい。

- 苦手意識を克服したい。

この記事を読んでいただければ、きっとこのような悩みやモヤモヤは解消するでしょう。

この記事では、議事録が苦手と思う人たちが抱える悩みやモヤモヤの原因を掘り下げ、その対処法を説明します。

また、この記事では、あなたと同じように「議事録やりたくない」と悩んでいた、ひとりの人間が、議事録に前向きになったエピソードも語られています。

ジェイの議事録エピソード

というわけで、こんにちは。

ITコンサル歴25年、フリーランス歴20年の経験をもつ、コンスフリーのジェイです。

先ほどの「議事録が嫌でしょうがない」「上司のダメ出しから逃げたい」と思っていたのは私です。

今回の記事をお読みいただく前に、少しだけ私の話をさせてください。

(時間がない方は、本編にお進みください)

私は30歳ごろに、議事録の壁に当たりました。

それまではプログラミングや設計がメインの仕事でした。

ですが、30歳を境に、プロジェクトマネジメントに取り組むようになりました。

そう、プロジェクトマネジメントで発生する会議。

会議と言えば議事録です。

しかし、議事録については全くの初心者。

むしろ若手の方が議事録がうまい状況。

そんな状況で、30歳にもなって、いまさら議事録について聞くのも恥ずかしい。

でも、上達のコツもわからず、議事録が本当に苦痛でした。

具体的には、

上司から「簡単にまとめればいいよ」と言われ、簡単に書くと「中身がスカスカ」。

じゃぁ、逆に細かく書くと「ボイスレコーダーじゃないんだから」と言われてました。

「何が正解なんだ!?誰か、正解を教えてくれー」と思ってました。

でも、今となっては、議事録への苦手意識は克服し、むしろ好きな仕事の1つになっています。

そもそもですけど、議事録の知識は上司に教えて欲しいですよね。

でも、議事録を体系立てて説明してくれる人がいない。

教える上司も、そのまた上司になんとなく教わったので、なんとなくしか教えることができません。

あるいはもともと優秀だから、できない人の気持ちがわからないず教えられない。

要は、議事録のメカニズムやできない人の気持ちに関心がないということです。

できない人の気持ちはともかく、議事録のメカニズムに関心がないのは問題です。

ハッキリいいますが、議事録ができれば、他の仕事はなんでもできるほど、奥が深いんですよね。

部下を持つ立場であれば、議事録を教えれば、部下のベースパフォーマンスがあがりますからね。

だから、もっと議事録に関心を持った方がいいんですよね。

教わる側も教える側も。

はっきり言って、議事録こそ、社会人として生き抜くため、身に着けるべき重要スキルの1つと断言できます。

また、重要スキルの内、最初に覚えるべき基礎スキルでもありますし、奥がとても深いものでもあります。

他にも必要なスキルはありますが、他のスキルは議事録さえできていれば問題ありません。

例えば、パワポスキル。

パワポのノウハウ本をいくら読んだところで、身につくのはどう見せるか?のテクニックだけです。

でも、何を言いたいのか?、伝えることが体系化されて固まってない、どう見せても伝わらない。

どう見せるかの前に、伝えたいことを体系立てて整理する、あらすじを作るスキルがまず必要なんです。

これができていないと、何を言いたいのかよくわからないパワポができてしまいます。

パワポではワンフレーズ・ワンページ=「1つのページで言いたいことは1つ」と言われます。

しかし、言いたいこと・伝えたいことが体系立てされていないと、ワンフレーズが決まらない。

このようなワンフレーズは、あらすじによってきまります。

そして、あらすじ作りには、情報を体系立てて整理するスキルが必要。

このスキルは議事録を書くことで身に付きます。

だから、議事録が重要なんです。

議事録の難しさとは?

そもそも、なぜ議事録が難しいんでしょうか。

なぜ難しいのか?を理解していないと、ずっと苦手意識を持つことになります。

議事録が難しい理由をまず理解しましょう。

議事録ですが、ただ話していることをそのままダラダラと文字にするだけだったら、簡単です。

確かにタイピング速度の問題はありますが、時間をかければどうにかなります。

文字にするだけなら、なぜ簡単かというと、誰から見ても正解は1つだからです。

しかし、議事録になると「要約する」作業が発生します。

まず、この要約作業中に個人の判断、思い込みが入ります。

要約した人には、要約後の文章は100%正しいのですが、客観的な最適解とはズレができます。

このように、書き手の思い込みがによって、客観的な文とのズレが生じるから難しいのです。

次に、読み手も要約文の裏にある情報を、思い込みで補完するので、読み手の分だけ正解があり、ズレが発生します。

このように、議事録には書き手と読み手の2重の思い込みが入るため、「絶対的な正解がない」。

だから難しいのです。

苦手意識の克服には「正解がある」という間違った認識を訂正する必要がある。

要は「完璧な議事録を作る」ようなありもしないゴールを設定するから、苦手意識を持ってしまうと理解してください。

なので、「議事録には正解はない」。

まず理解すべきは正解はない事。

これをしっかり意識することから始めましょう。

議事録の本質とは?

というわけで、議事録に正解はないんですが、とはいえ、客観的な中身、文に近づけることが重要です。

客観的というのは、読む人全員に読みやすく、納得感のある文を書くということです。

このためには、会議の会話=情報を次の3ステップで処理します。

- INPUT: 会議の情報を集める

- PROCESS: 集めた情報を整理整頓する

- OUTPUT: 読み手に合わせて取捨選択して書く

良い議事録を作るためにはこの3つのステップを正しく行うスキルが必要になります。

最初はみんな持っていないスキルですが、正しい知識があれば身に着けることができますので安心してくださいね。

そして、この3つのステップを説明する前に、理解すべき原理原則があります。

それは読み手の思い込みで変わるモノと変わらないモノがあるということです。

この人によって変わるモノと本質的に変わらないモノが、整理できていないから、議事録は難しいと感じるのです。

変わらないものまで変えようとして、変わらないから挫折する。

議事録に限りませんが、まず、変わるもの、変わらないものを認識しましょう。

認識ができたら、次は行動です。

行動は「変わるもの」にフォーカスしましょう。

そして、「変わらないもの」に対する行動はしません。

そして、フォーカスした変わるモノに対して行動していく。

自分を追い込まずにゆっくり無理せずに少しずつ行動する。

ゆっくりと身に着けていくことが重要です。

変わるモノに取り組むことにより、「なんか変わってきたな」と自分の成長の変化を感じられます。

議事録マイスターに近づいている、成長していると感じることで、ストレスが減少し、心の持ちようがかなり変わってくるんですよね。

議事録で変わらないもの

まず、最初に「変わらないモノ」、つまり気にしないモノを説明しましょう。

何をやるかではなく、何をやらないか?がまず重要なのでね。

なぜ、何をやらないか?が重要かというと、そもそもですが、タイパと呼ばれるように、今の時代、やることが多すぎるんです。

やることが多すぎるのに、さらに歯を食いしばって、やることを増やしてしまうんですよね、普通は。

だから逆を行く。

まず、捨てる。

やらないことを決めるのが先であり、一番重要な事です。

で、その変わらないモノが何かというと、他人の「評価」です。

これは真っ先に考えるのはやめましょう。

2、3か月勉強したところで議事録レビュー者の一発OKが出るようにはなりません。

だけど多くの人は、(特に新人が任される)議事録は簡単だと思っています。

簡単なので「ダメ出しをされない議事録を、今すぐに書きたい」という高い目標を設定してしまいます。

そして、その高い目標と目標に全く近づいてない現実のギャップに対してストレスを感じ苦手意識を持ちます。

苦手意識をもったまま続けると、結果、挫折します。

ドラクエにたとえると、始めたばかりなのにいきなりラスボスの部屋に行って戦うようなものです。

つまり、いきなり「ラスボスに勝ってゲームをクリアしたい」と思って、ボスに負けて苦手だなと思ってしまうんです。

ゲームの世界では、レベル1でラスボスは倒せないのは「当たり前」です。

当たり前なので、「ギャップ」に苦しんだり、挫折する必要はないんですよね。

でも、現実では、ラスボスの強さをレベル30くらいかな?と低く見積もってしまう。

一方で、自分のレベルは20くらいかな?と高く見積もってしまうんですよね。

つまり、自分の実力は高く見積もるし、達成したいゴールは高く見積ってしまう。これは誰でもそうです。

その結果、歯を食いしばってがんばれば全部やれるだろうと思ってしまう。

そういう本能があるので何も考えない=本能で動くとやれるだろうで挫折するんです。

でも、よく考えるとわかるんですが、本当は見積以上にやることは多いんですよね。

だから、まず、捨てる。

やらないことを決めるんです。

こういわれてもピンとこないかもしれません。

が、実際、ドラクエを議事録に置き換えた場合、自分レベルは1ですし、議事録のレベルは99なんですよね。

本来そのくらいレベル差があるから、攻略できなくて当たり前。

でも、頑張れば倒せると「おもっちゃっている」からストレスを感じているんです。

もちろん、これでナルホドと思えれば、明日から議事録のストレスは軽減されるでしょう。

ただ多くの人は「いや、自分は違う」「ピンとこない」と思うでしょうけど、それでOKです。

そもそも「ピンとくる」のは、議事録をマスターした後ですからね。

だから、今はピンとこなくてもOKです。

これも当たり前で、ピンとこないこと、良くわからない事がわかるようになることが成長であって、学習なわけですからね。

記事を読んだだけで、わかった!と思っても、わかってませんから。

実体験として議事録が楽しくなって、そうなって初めて「わかった!」「成長した!」といえるんですよね。

そもそもスキルとか才能というのは、注文翌日に商品が届いて、ナルホドこういうモノね。と1日待てば理解できる「商品」とは違うんですよね。

なんだかよくわからないスキルが、当たり前にできる習慣になって初めてスキルが身についたといえるんですね。

1日で本を読んで、なるほどスキルを身に着けた・・・とはならないわけです。

すこし脱線しましたが、まずは、自分が作った議事録の評価は変わらないと覚えておきましょう。

そして、重要なのは他人の評価に一喜一憂しない、評価を捨てるとはこういう意味です。

議事録の他人の評価というものは、いうなれば、ラスボス戦の結果でしかないんです。

あなたの議事録の上達のプロセスがどれだけ進んでいるか?=レベル上げがどのくらい進んでるか?とは関係ないんです。

あなたにとって本当に重要なのは、ボスを倒すためのレベル上げの方法と、レベル上げに飽きない方法の2つです。

ですよね? レベル上げを飽きずにやって、レベル99まで到達することが重要なこと。

レベル99に到達すれば、ボス戦の結果はわかりきってますからね。

当たり前ですけど、超パワポテクのようなチート武器みたいなものはビジネス世界にはないですからね。

結果は自動的についてくる。

議事録レベル99になれば、ボス戦の結果=他人の評価なんて気にならないし、ストレスなど感じない。

みんなが真似できない議事録がかけて、自信がつく気持ちいい作業になります。

議事録で変わるもの

次が「変わるもの」です。

まず、この記事を読んで正しい知識をつける。

そして、1つずつ、小さいサイズで取り組んで、レベル上げに集中する。

つまり、相手の評価というボス戦の結果は変わらないけども、自分のレベル=数字は上げられるということです。

では、あなたの議事録のレベル上げに関する知識を厳選して、解説していきます。

なぜ議事録を作るのか?何の意味があるのか?

まず、議事録を作る意味、意義ですが、メリットが3つあります。

- 検索しやすい

- 理解しやすい

- 責任が明確になる

1.検索しやすい

「議事録じゃなくて、会議の録音して配ればいいでしょ」と1回は考えると思います。

でも、録音ではダメなんですよね。

じゃぁ違いは何か?

要は音声と文字で伝わり方がどう違うのかを理解することが重要です。

録音配布=音声の一番の問題は、自分が知りたいことを素早く知ることができないということです。

例えば、ある音楽アルバムに入っている、あの曲のフレーズってなんだったかな?と調べたいと思ったとします。

フレーズを調べる時、アルバムを再生して音声を聞くより、歌詞カードを見た方が圧倒的に速いですよね。

要は、後から思い出す、検索するとき、音声だと検索に時間がかかってしまうんです。

素早く自分の必要な箇所を検索し、そこだけピンポイントに読み込むことが出来ることが文書化のメリットです。

言い換えると、文書化で「ランダムアクセス」ができるようになることがメリットです。

当たり前じゃないか!と思うかもしれませんけど、当たり前をこうやって文章化して認知することが大事なんですよね。

2.理解しやすい

文章化でランダムアクセスができるようになったとしますよね。

音声と比べたら検索・読取りの効率はあがりました。

ですが、人間は文字をそのまま読み込んで、ボイスレコーダーのように理解・記憶するわけじゃないんです。

文字を読んだ後、自分の記憶に定着させるために、これまでの脳内の記憶と関連付ける必要があります。

そのためには読み込んだ情報の整理整頓が必要です。

例えば、このような整理整頓の処理が必要です。

- 本題と関係の薄い文章を消去して、重要なキーワードを抽出

- 重要キーワードに関する文で、省略されている部分を想像して補完

- 会話の順番を入れ替えて、階層構造にし、既存の記憶情報と紐づけ

脳が日常的に行っている事を言語化するとこうなりますが、これをやると脳は疲れるんですよね。

疲れるとちゃんと考えるのを止めて、昔記憶した会話のパターンから似たような会話を引っ張ってきて、理解したつもりになるんです。

つまり、思い込みの濃度が高まるので、正しく内容を理解・記憶できなくなるんですよね。

だから、議事録では重要なポイントを抽出して、階層構造に整理整頓された状態にする。

これにより、読み手の脳を疲れさせないで、思い込みを最小にして、正しく理解してもらう事ができる。

これが議事録のメリット2つ目です。

責任者が明確になる

何も決めない会議(まぁそういう会議も多いけども・笑)なら、以上!なんですが、会議は何をするか?を決める場所です。

会社では会議で何かを決定した後に、アクションを行い前に進む必要があります。

つまり、最終的には何かのアクションを起こすために、会議を開催します。

そして会議で決まったアクションを誰がやるのか?を明確にするために議事録を作成します。

ある意味、契約書みたいなものです。

契約書に書かれている内容を責任をもってやります!という意味で議事録に残すということですね。

で、「責任をもって」やるというのが問題で、誰も責任をとりたくないから、決めたくない&やりたくないんですよね。

余談ですが、これは会議の話になってしまいますが、責任を取りたくないから会議を開くんです。

ちょっと考えればわかるんですが、責任者が命令すれば会議はいらないんですよね。

責任は全部俺がとるから、これをやれということであれば、命令書があればいいんです。

命令書があれば、会議も議事録もいらないんですよ。

でも、責任者は責任をとりたくない。

会議を開いて全員で決めたことにすれば、君たち賛成したよねと、責任が薄まるんです。

だから、会議をするわけですし、会議がやたらと多い会社はなぜ多いのかというと、責任を取りたくない文化が強いからです。

もちろん、情報が正確でないから情報収集のために・・・とか、言い訳はいろいろありますよ。

でも、正確な情報がない、または不十分な情報の中で、決断(判断ではない)するのが責任者の仕事です。

そもそも正確な情報が100%整ってたら、迷いもないし、人によって行動が違うなんてこともないので、責任者もいらないんです。

責任を薄める、これが会議の裏の目的です。

というわけで、他にもいろいろありますが、アクションと責任者を決める、これ以外は枝葉の理由です。

決定事項はアクション事項じゃない!と思うかもしれませんが、何かを決めたら、結局はそれに基づいて何かのアクションはするんです。

例えば、「来期の売上目標は10億円とする」と決定されるとして、10億円達成するための計画を立て、行動するというアクションはするんですよね。

これ当たり前の話なので、会議で議論にならず、議事録にはかかないでしょう。

でも、実際は10億円の責任者は営業部長で、10億円って決まったら計画を作るんですよね。

これがアクションと責任者が決まるということです。

検索しやすい、理解しやすい、アクションと責任者を決める、この3つが議事録作成という「仕事」の目的です。

議事録作成の目的(自分視点)

これまで説明した議事録のメリット3つは仕事、つまり「相手のため」視点です。

Googleで検索して出てくるのも、このような議事録の目的・メリットがほとんどです。

でも、このような他人のメリットを聞いても、

- じゃぁ自分のメリットは?

- 自分メリットがないから、やる気が出ない

と思いませんか?

実は、誰も説明しませんが、冒頭の話のとおり、議事録には社会人のすべてが詰まっています。

つまり、議事録を制すものが、会社を制すということです。

これは壮大な話なので、このすごいメリットを話す人はいません。

いませんし、話しても理解されないか、当たり前とおもっているかで、話すだけ無駄と思うのかもしれません。

あるいは、別に社会や会社で成功する必要もないから、そんな話に興味もないという人も多いと思います。

議事録が自分にどんなメリットかあるのか?

この話は万人ウケする話でないので、この記事の最終パートで説明します。

社会人としての成功に興味がある人は、最後までお付き合いください。

議事録の書き方(アプローチ編)

具体的な書き方の前に、議事録の全体像を確認しましょう。

議事録作成の全体像

- 会議前の準備

- 会議中の作業

- 会議後の作業

上記の3つにわけて説明していきますね。

1.1.サンプルの入手

まず、一番重要なのが、「議事録サンプルの入手」です。

あなたが議事録を書いた後に、レビューをしてもらうと思います。

そのレビュー者からサンプルをもらいましょう。

書式や議事録の密度など、サンプルを事前に確認することで、レビュー者の正解をカンニングすることができます。

「適当なのがないから出せない」と言われたら、中身のないテンプレートだけでも欲しいとリクエストしましょう。

少なくとも社内にテンプレートか、サンプルはあるはずなので、それを入手します。

社内にテンプレートがないことは滅多にありませんが、どうしてもない場合は、自分でテンプレートを用意します。

自分で用意した場合は「このテンプレートでいいですか?」と会議の前に確認しておきましょう。

最後の「資料置き場」にいくつかテンプレートを置きましたので、そちらからダウンロードできます。(あくまで最終手段)

1.2.サンプルのチェック

サンプルを入手した場合は、以下の点を確認し、事前に書き換えられるところは、書き換えてしまいます。

議事録の構成

議事録は大まかに、3つのセクションで構成されます。

- ヘッダー

- サマリ

- 本文

ヘッダーは必ずありますが、サマリと本文はどちらかない場合があります。つまり、

- ヘッダー サマリ 本文

- ヘッダー サマリ

- ヘッダー 本文

の3パターンがあるので、どのパターンなのかを確認してください。

ここは3つの要素がある事と3つのパターンがあるんだなと確認するだけでOK。

ヘッダーとサマリが何か?というのはこの後説明します。

1.3.ヘッダーの書き換え

次に、ヘッダー部分を書き換えます。

ヘッダー部分には、この4つの項目があります。

- 会議名(タイトル)

- 日時

- 参加者

- 会議場所(リモート、Zoom、Teamsと書く場合もある)

会議前にこれらの内容は決まってるはずなので、事前に書き換えてしまいます。

1.4.サマリーの消去

次にサマリー部分です。項目は2つです。

- 決定事項

- ToDo

これらは会議内容に依存するので、削除して空白にしておきます。

1.5.本文の書き換え

最後に本文部分です。

ここは別の会議内容が残っていたら、削除します。

そして、次の会議のアジェンダ(議題)を書いておきます。

テンプレートの場合も同様に、記入できるところは事前に記入しておきます。

1.6.出席者の略称を決めておく

会議中、メモを取るときには、発言内容だけでなく、誰が発言したかを記録します。

例えば、

例の件はどうなっているか。じ。

のように書きますが、最後の「じ。」はジェイが発言したという意味です。

メモを書くときに発言のたびに「ジェイ」と書くと時間がかかるので。

なので、ひらがな1文字をあらかじめ出席者に割り当てておき、あとで「じ。」を一括変換します。

最悪、会議中発言した時に割り当ててもいいです。

が、田中と田辺など、「た」1文字だとかぶる場合がありますので、略称をあらかじめ決めておきましょう。

アドリブで割り当てする場合、後でわからなくなるリスクがあるので、注意してください。

1.7. 出席者の記録を行う

会議室での会議と、リモートでの会議で、それぞれの会議方法において出席者の記録方法を決めておくと良いです。

が、正直、出席者の情報収集にそこまで興味がない人には不要だと思うのでここでは説明を割愛します。

興味がある方は、最後に議事録マイスター向けのマニアックなノウハウを記載しますので、最後のパートを見てください。

2.会議「中」の作業

2.1. 発言をとにかくメモる

まず、会議中、いきなり議事録フォーマットに書き込むのはやめましょう。

え?議事録フォーマットに直接書いたほうが早いのでは?と思うかもしれません。

もちろん上級者は直接でいいと思いますが、初心者はメモ速度が遅いです。

なので、メモ速度を上げるために、余計な書式がない白紙のフォーマットに記入していきます。

書式があるとそっちに集中力が分散します。

初心者はまず、集中力の浪費を止めるのが結果的にパフォーマンス向上につながります。

具体的には、OneNoteやOutlookメールの「下書き」など、自動保存機能があるアプリを使ってメモを取ります。

PCがフリーズした時に、保存を忘れていて、「時間を返して!」という経験、1度はあるはず。

こうならないように自動保存機能があるアプリを使いましょう。

次に実際の作業ですが、ひたすら発言されたことを「本文」として文字にしていきます。

つまり、耳で聞いた音声を手で打ち込むことになります。

物理的に手を動かすことで、耳(聞く)→脳→手(書く)→目(見る)→脳と2回脳を通るのでそれだけで理解が深まります。

また、手(書く)→目(見る)→脳のスピードは、耳→脳よりもゆっくりなので、理解度が高まります。

次に、発言者は「じ@」のように略してください。

ポイントは@のような、キーボード一押しで入力でき、かつ、会話にでてこない記号をつけておくことです。

記号じゃなくて、「。」とかでもいいんじゃないの?と思うかもしれません。

でも、その場合、井口を略すと、「い。」となりますよね。

これを後で一括で「い。」→「井口」に変換したときに、別の文で「やらな井口。」のような意図しない結果になります。

このような誤変換を防ぐために、@のような本文中に出現しない文字列を決めて使いましょう。

このようにルールを事前決めたら、会議中はひたすらメモしますが、重要なのは、自分が思ったこと、思い込みを書かないということです。

重要なのは、発言してないことは書かないこと。

特に初心者は自分の思いや考えは、メモしないでください。

他に、間が空いた時には、時間=タイムスタンプを書いておきます。

13:25とかこれだけ書いておく行を挿入しておきます。

811や1123などの3桁か4桁の数字でもいいですし、開始から数字で「XX」分のような書き方でも良いです。

これを書いておくと、あとから録音を聞きなおすときに便利です。コツの1つです。

2.2. 決定事項とToDoに印をつける

メモ中に決定事項、ToDoと思う発言は、★や□のような印をつけておきます。

これは余裕があればで良いですし、とりあえず仮で印をつける程度で、あまり考えすぎずに行います。

「余裕があれば」なので、無理に会議中に書く必要はないです。

会議後、メモを編集するときに本格的にやればいいのでね。

3. 会議「後」の作業

3.1. 配布までのスケジュール管理

自分で議事録を書いた後で、レビュー者にレビューをしてもらって、最後に関係者にメールで送付して完了となります。

ここでのポイントは、レビュー者に出して終わりではなく、送付までが議事録担当の仕事だということです。

レビューの時間も含め、しっかりスケジュールを管理しましょう。

スケジュールの立て方ですが、まずゴールである「送付」は遅くとも会議後24時間以内が基本。

午前中会議なら翌日の午前中、午後会議なら翌日の午前中に送付を完了したいところです。

上位者のレビュー作業もスケジュール上考慮します。

レビュー者にレビュー作業時間も事前に予約・確認しておきましょう。

3.2. 名前の置換と本文の補完

会議が終わったら、メモしたアプリの上で発言者の略称を一括置換します。

例えば、「じ。」→「(ジェイ)」のように置換します。

また、メモが追い付かなかった箇所は、録音データを使って文字起こしをします。

不足分を文字化する作業をどこまでやるかですが、この後の作業と時間配分のバランスで決めてください。

時間がない時には、★決定事項や□ToDoの近辺だけ、経緯に関する発言を文字起こしします。

この文字起こしの優先順ですがサマリに書く、決定事項とToDoに関係する会話が一番重要です。

それ以外会話の優先度は下がりますので、時間があればやる程度でOKです。

3.3. 結論→理由の順に入れ替え(帰納法)

実際の会話(話し言葉)と議事録(書き言葉)では、話の組み立て=構造が違います。

会話の場合、

- 結論の理由1

- 結論の理由2

- 結論の理由3

- 結論

の順で進みます。

つまり、さまざまな理由を積み上げて、最後に結論が決まります。

しかし、議事録を含む、ビジネス文書ではまず結論を先に書きます。

PREP法と呼びますが、

- P=Point=結論

- R=Reason=理由

- E=Example=具体例

- P=Point=結論(まとめ)

この4つの要素を順に書く方法です。

それで、企画書のようなカチッとした文章であれば、確かにこのように書きます。

が、議事録でここまで書くと少し冗長で、相手に読みたくないと思われる可能性があります。

また、結論を2回書くのは冗長ですし、サマリ部分に決定事項かToDoとして記載するので、本文中の2つ目の結論は不要です。

よって、本文では、P=Point=結論、R=Reason=理由の2つを明確に書くようにしましょう。

ちなみにE=具体例の発言を書くかどうか?はレビュー者の好みに合わせましょう。

もし迷うようなら文章の基本に忠実に書いておく。

フィードバック時に書きすぎで不要と言われたら、後から消せばいいのでね。

あと、実際の会話は質問から始まることも良くあるので、QPR=Question,Point,Reasonになることも多いです。

この書き方、「型」も覚えておきましょう。

最後に決定事項やToDoに関係ない箇所(例えば、過半数が気にしていない個人的なQAなど)は、思い切って削除して良いです。

結局、読み手が知りたいのは、決定事項=Pointと決定した理由=Reasonですから。

3.4. 決定事項とToDoの関係とは?

議事録には1つの決定事項の下に、ToDoが1~3個程度紐づきます。

が、冒頭説明したように、重要なのはアクション=ToDoなので、決定事項は極端な話、なくてもいいんです。

逆に決定事項が冗長になるケースがありますので、それを解説します。

・朝5時に起きることにした(決定事項)

→朝活が可能となり、より有意義に時間がつかえるため(理由)・夜10時に寝ることにする(ToDo)

→十分な睡眠をとることで、5時起きが容易になる(理由)・目覚ましを5時にセットする(ToDo)

この例のように「目覚ましをセットする」(ToDo)のように決定事項とのつながりが明確な場合、理由(この場合は最初の決定事項)は省略します。

つまり、「目覚ましセット」(ToDo)の理由は、「朝5時に起きることにした」(決定事項)のためで、このように常識的にちょっと前を読めばわかるものはわざわざ理由に「朝5時に起きることにした」(決定事項)は書きません。

もちろん、常識(的)かどうか?は会議参加者の平均値で決めるものなので、間違ってても気にする必要はないです。

3.5. 文章をチェックする

ここまでで、文章(本文)の80%は整ったと思うので、あとは細かい箇所をチェックします。

- 誤字脱字がないか

- 語尾がですます調なのか、である調なのか。

- 句読点は適当か。

- 発言者の表記にモレがないか。

- 文頭に無駄なスペースが入ってないか。

- 全角半角が統一されているか。(特にカッコや数字は混在しがち)

- 発言者の表記にブレがないか。

これらをチェックして、(自分的に)100%にしてレビュー者に提出します。

3.6.その他編集のコツ

1人の発言が2行以上になる場合、1行目に発言者を書く場合と、最後に発言者を書く場合があります。

例えば、

XXX。(ジェイ)

XXX。

の場合と、

XXX。

XXX。(ジェイ)

の場合です。

どちらが正解かはわかりません。どっちでもいいです。

どっちでもいいですが、事前にサンプルで確認するか、レビュー者に確認しておきましょう。

確認ができない、間に合わない場合は、どちらかに統一されていれば、仮に指摘があっても問題ありません。

問題があるのは議事録内で方針やルールがなく、議事録がパッと見、統一されてないこと。

ちなみに、統一されていれば方針自体がレビュー者と自分で違っていることは問題ありません。

3.7.仕上げる

本文がきれいになったら、メモアプリから、議事録のフォーマット、本文領域にコピーします。

次に、決定事項とToDoを本文から抜き出しサマリ領域にコピーします。

最後に出席者を確認します。

もし、欠席者がいる場合は「参加者」欄から削除してください。

ただし、定例会のように、毎回出席者が決まっている会議の議事録には、欠席者欄があるかもしれません。

その場合は、欠席者欄に書けばいいですし、ない場合は、参加者欄に、ジェイ(欠席)と記入してもOKです。

3.8. コツ①:出席者と敬称略の書き方

出席者の書き方ですが、このようになります。

| 出席者(敬称略) |

| 山中電気(株) 経理部 飯塚部長、小西課長、斉藤様 |

| コンスフリー(株)ZZ事業部 田中、塚本(隆)、塚本(太)、澤田、ジェイ(記) |

まず、見出し部分、「出席者」の横の敬称略は出席者の肩書や殿・様を省略するという意味です。

これはそのままの意味なので、本来は全員の名前に敬称は不要です。

ですが、念のため、社外の方には敬称をつけておきましょう。

例の場合は、斉藤「様」と様をつけています。

また、部長などの肩書はそれ自体が敬称なので、一般的には様や殿はつけません。

次、会社名と所属を書きます。

これは特に説明することもないでしょう。

最後に出席者の名前ですが、①社外→社内、②役職上位→下位の順に書きます。

ちなみに、性が同じ人がいるばあいは、()で名前の頭文字をくくって、区別します。

上記例だと、塚本(隆)、(太)の部分です。

そして、議事録を書いた人の名前は一番最後に書きます。

記録者の(記)をつけるのを忘れずに。

最後に。

上記の例は、社外の方との会議の場合です。

逆に社内(例えば営業部と経理部)の会議の場合は、相手=営業部も社内=経理部も肩書をつけます。

社内の場合、肩書を付け忘れないように気を付けましょう。

以上、あれこれ一般的な考え方を説明してきました。

ですが、議事録のすべてのルールは社内の慣例で決まるので、上記と違っていたら社内ルールに合わせカスタイマイズしてください。

社内ルールを一般的なルールに変えてやる!・・・といっても無益なことなので。

これで議事録の作成は一旦完了です。

3.9. コツ②:議事録のファイル名

細かい話ですが、ファイル名には日付をつけましょう。

例:20221231_第〇回週次定例_議事録_v1.0.docx

これは議事録に限った話ではないですが、資料にはいつ開催か?の日付と議事録のバージョン(vと省略)をつけるようにしましょう。

バージョンがついていないと、議事録配布後に修正が入った場合、どれが最新のファイルかわからなくなりますからね。

細かいことを言えば、上位者のレビューが終わり、配布できるようになって、v1.0を付与します。

それまでは、ドラフト(下書き)版なので、v0.1などの、1未満の数字を使います。

3.10. レビュー

議事録のドラフト版ができたらレビュー者に議事録をチェックしてもらいます。

議事録本体だけでなく、後述する配布時のメールもあわせてレビューしてもらいましょう。

また、繰り返しになりますが、レビュー者にはいつ頃に議事録を送付するのか、事前に伝えておくとレビュー者の予定も立てやすいですし、配布までのスケジュールが明確かつ、作業をスムーズに進めることができます。

レビューが終われば、v1.0とファイル名を変えて、配布できる状態になるので、実際の配布作業に進みます。

3.11. 配布(配布時メールサンプル付き)

レビューから帰ってきた議事録をメールで配布します。

(最近ではチャットで配布かもしれませんし、ファイルを添付するか、共有フォルダリンクで送るか?などの差異があります)

配布時のメールの文面サンプルはこんな感じです。

社内向けメールはこのように書きます。

件名:【議事録】9月2日 ○○会議について

関係者各位

お疲れ様です。

経理部のジェイです。

9月2日に行われた○○会議の議事録を添付しております。

お忙しいところ恐れいりますが、ご確認の程宜しくお願いします。

それでは失礼いたします。

<ここにヘッダー&サマリを書く場合もあり>

社外向けの場合はこのように書きます。

タナカ電気株式会社 総務部

川辺様

いつもお世話になっております。

コンスフリーの瀬川です。

<<ここは同じ>>

コンスフリー株式会社

第1ソフトウェア事業部

瀬川 達郎

mail: t.segawa@consfree.jp

tel: 03-1234-5678

基本的には、一般的なビジネスメールと同じなので、説明は割愛しますね。

4. 議事録フォーマット集(英語版有)

一応フォーマットはご提供しますが、これを使う前にレビュー者や同僚からサンプルをまず入手してそれを使ってくださいね。

どうにも入手できない場合に、こちらを使ってください。

会社で使うにはこのくらいシンプルなもので良いと思います。

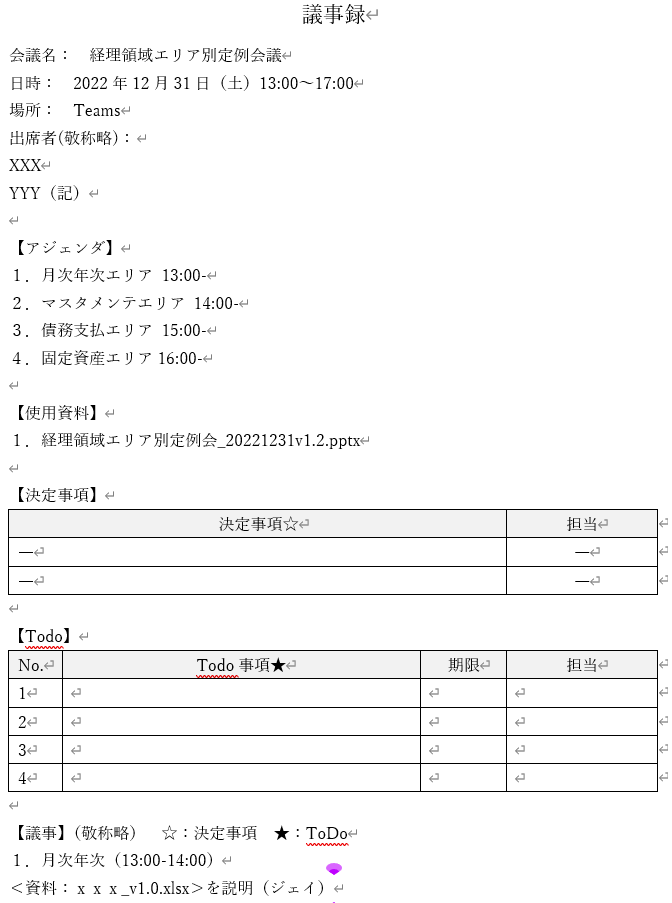

4.1. 議事録 フォーマット Word 日本語版

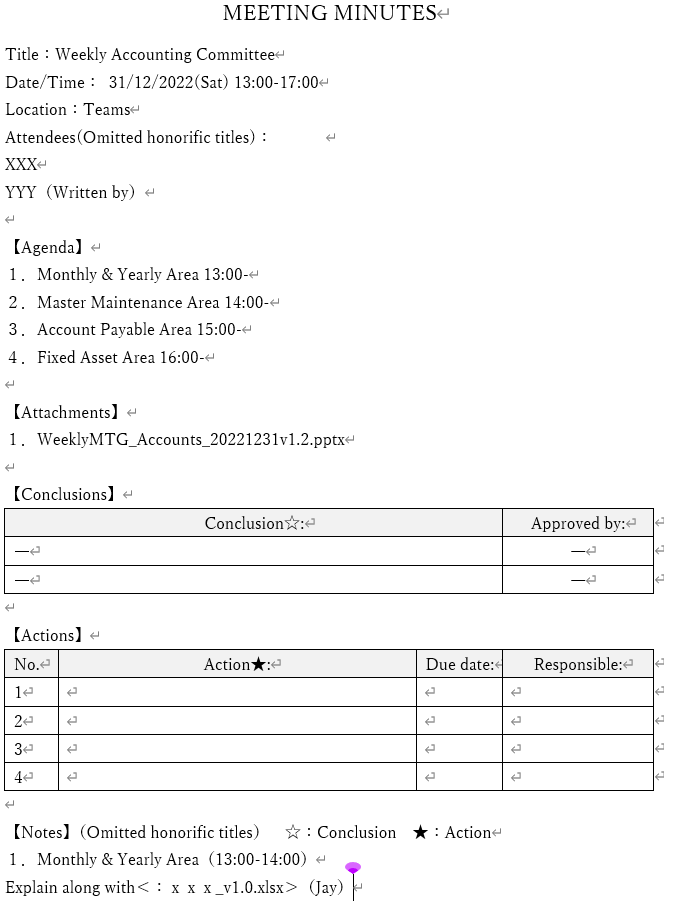

4.2. 議事録 フォーマット Word 英語版

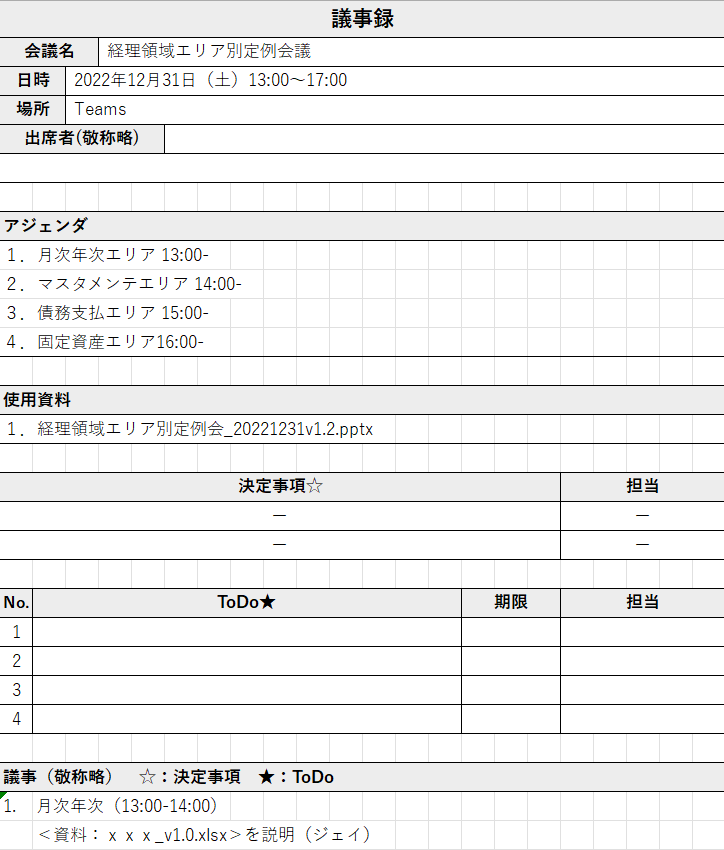

4.3. 議事録 フォーマット Excel 日本語版

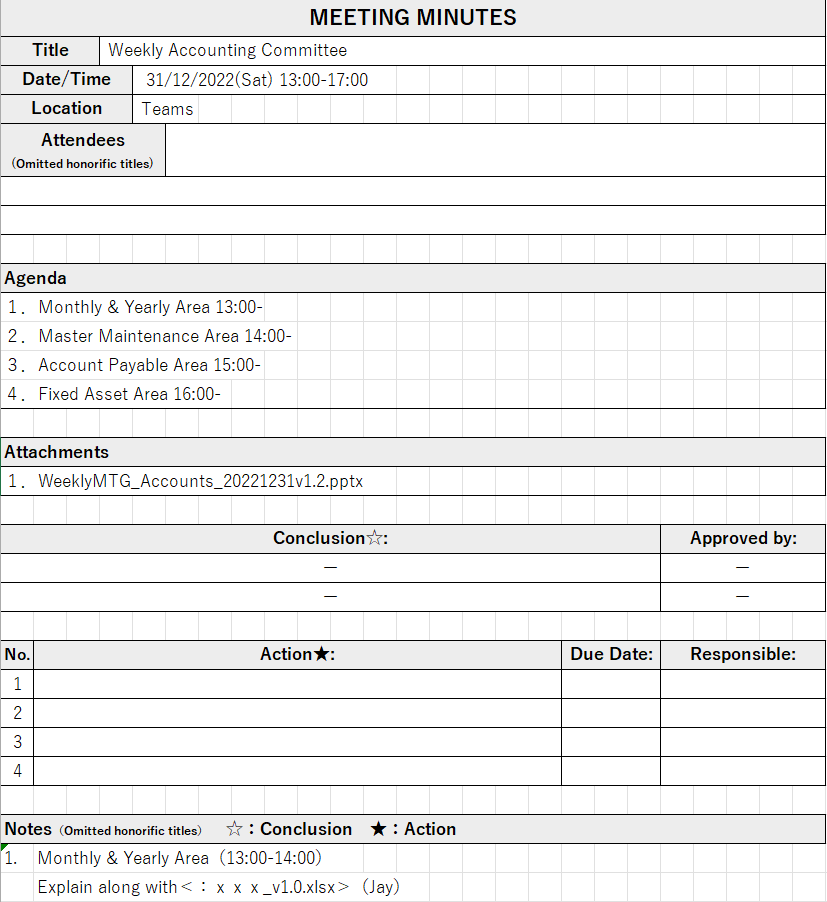

4.4. 議事録 フォーマット Excel 英語版

議事録アプリ・自動作成はおすすめしない

なぜ、アプリや自動作成をお勧めしないのか。

議事録スキルを身につけるにはゴール設定とそこまでの道のりが大切です。

議事録マイスターレベルに求められるスキルは、会議終了時に議事録を完成させるスキルです。

つまり、最終的にはここまで説明した事を会議中にリアルタイムで実行する事がゴールということですね。

ゴールが「リアルタイムで議事録を作る」なので、アプリや自動作成しても回り道どころか、間違ったやり方に慣れてしまうことになります。

「リアルタイムに議事録を作るために必要なツール」であれば使えば良いと思いますが、アプリや自動作成ツールはこの議事録作成の最終形では使わなくなるので、無駄なんです。

そもそも文字を打つ(タイピング)することは、漢字の書き取りのように意味がなさそうで、実は会話の理解に非常に大切なことです。

しかし、アプリや自動作成ツールに頼ることで、この大切な会話理解スキルが身につきにくくなります。

自己流で議事録を何とかしたい、とにかく「今」楽したいと思うのであれば、議事録アプリや自動作成を試しても良いでしょう。

思いますが、社会人として成長したい、マイスターレベルを目指す、コンサルタントを目指すetcなら遠回りになる可能性が高いです。

詳しく知りたい方は最後にご案内するジェイの議事録マスター講座をチェックしてください。

議事録が上手い人になるためには? どう練習する?

繰り返しになりますが、議事録を制する者が会社を制すといえます。

パワポ(プレゼン)や説明資料や企画書が作れないのは、議事録スキルがないからです。

例えばパワポが書けないのは、パワポのテクニックが問題ではありません。

パワポが書けないのは、説明したいことを文書で書けないから。

あるいは文章で書けないから、説明したいことが自分でもハッキリしない。

「文章(書き言葉)の構成」が悪いから、パワポが書けないんです。

構成が悪いと、どんなフォーマットで資料を作っても伝わりません。

だから議事録で「文書の構成を学ぶ」必要があるんですね。

また、会議で自分の主張を相手に納得してもらう時も、相手の疑問や反論を整理整頓して、リアルタイムで適切な回答を返す必要があります。

この一連のプロセスは議事録作成のプロセスと同じなんです。

だから、正しい議事録をリアルタイムで書けるようになれば、相手の発言と自分の主張の整理整頓ができるんです。

つまり、会社で自分の主張が通りやすくなるんです。

自分の主張が通りやすい職場であれば、ストレスもたまらないと思いませんか?

最悪主張は通らなくても、自分がどう考えているかを理解してもらえるだけでも、気持ちは楽になるでしょう。

相手に伝わらない状況はとてもストレスですからね。

職場でのストレスフリーを目指すためにまず、ここで説明したことを1つでいいのでやってみてくださいね。

そして、もし、議事録をもっと知りたい!スキルを上げたい!、あるいは社会人として将来苦労したくないという方は、こちらから無料メルマガへの登録しましょう。

どこにも書いていない「議事録」の情報を登録された方限定でお届けします。

p。s。僕が過去にタイムスリップできるなら、昔の自分にまずは議事録の重要性を伝えますね。

いかに議事録が重要か?を理解できたら、1年目からガリガリ議事録書いてたでしょうし、メモもガンガン書いていたでしょう。

ホント、随分と遠回りをしたものです。ハイ。